「総合的な探究の時間」が実施されました

通信部では、7月16日(水)ならびに20日(日)、「総合的な探究の時間」が実施されました。本校の「総合的な探究の時間」は、滋賀の歴史、文化、自然科学など地域色にフォーカスした内容(探究A~D)と独創的なデジタルコンテンツ作成と発表した内容(探究E)の、大きく二つの分野から成る計5コースが用意されています。生徒は、以下の案内にしたがい、自らの関心に応じたコースを選んでいます。

◆総合的な探究A 文学散歩(学校集合・現地解散)

総合探究Aでは近在の貴重な文化遺産を訪ね、近江ゆかりの文学を体験的に学習します。松尾芭蕉がひと夏暮らした「幻住庵」を訪れます。事前学習として、学校で講義される内容と板書を基に、その部分のレポートを完成させます。その後、現地へバス移動し、文学散歩用のマップを手に各自で散策を行なったあと、自分が選んだ芭蕉の句についての解釈を文章にまとめてレポートを作成します。

(@幻住庵 現地での説明を聞き、一生懸命メモをしています。今回、2日間で、約30名が参加。)

◆総合的な探究B “滋賀の歴史”(学校集合・現地解散)

私たちの生活している滋賀県は、昔、近江(おうみ)の国と呼ばれていました。自分たちが毎日、目にするものにも長い歴史があります。身近にある歴史的な建造物や史跡を実際に訪れ、それらの歴史についての学習を深めます。まずは校内で「滋賀の歴史」について学習をした後、「石山寺」を中心に1時間程のフィールドワークを行います。

(@石山寺 「源氏物語」の作者、紫式部ゆかりのお寺ですが、それ以外の魅力も新発見。今回、2日間で、約20名が参加。)

◆総合的な探究C “わたしたちの暮らしと琵琶湖”(琵琶湖博物館集合・解散)

身近な琵琶湖の生態を知り、自分の生き方と結びつけた琵琶湖の保全について考えます。琵琶湖の生態・特性について、琵琶湖博物館で学びます。琵琶湖博物館の館内を巡り展示物を見ながらレポートを作成します。なおレポートには、自らテーマを決め作成・発表する課題があります。

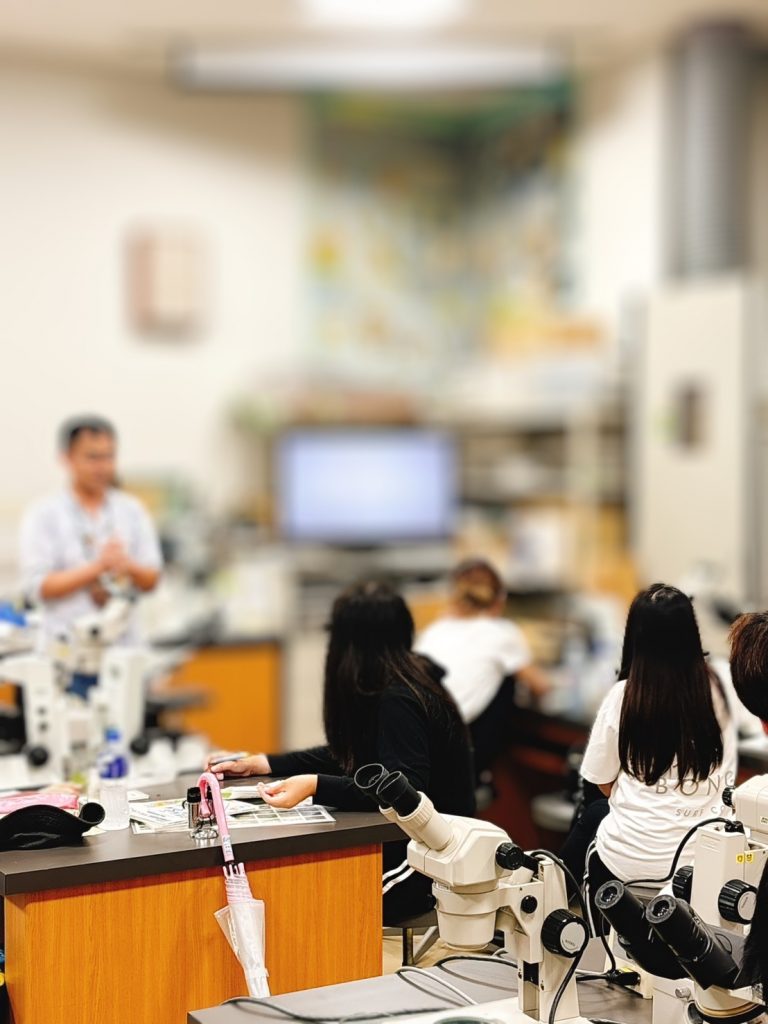

◆総合的な探究D “びわ湖畔で観察と実習”(琵琶湖博物館集合・解散)

京都、大阪、兵庫、そしてもちろん滋賀の水がめ“びわ湖”の生態を知るとともに、私達の生活との関連を学びます。烏丸半島の湖畔でのフィールドワーク、琵琶湖博物館の実習室をお借りして水質検査、顕微鏡でのプランクトン観察などを通して、琵琶湖の現状や水のことについて考えます。

(@琵琶湖博物館 デジタル資料を見ながら、自分たちで採取したプランクトンを顕微鏡で観察するための説明を、琵琶湖博物館職員から受けています。今回、2日間で、探究C・D合わせて約40名が参加。)

◆総合的な探究E “物作りを楽しもう” 「Macでアニメーションを作ろう!!」(学校集合・解散)

30秒程度のパラパラマンガ的なアニメーションをCAI教室のiPadとMacを使って作成します。具体的には、当日、iPadを使い基本となる素材(最低30コマ以上の絵)を作成します。それをCAI教室のパソコンに取り込み、パソコンのアプリなどを使って加工・編集および音楽を付けることで簡単なアニメーション作品を完成させます。

hp-1024x464.jpg)

(@本校CAI教室。アニメーションを作成中。担当教員より説明を受けています。今回、2日間で約30名が参加。)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

どのコースとも、参加した生徒達は、普段のスクーリングや課題レポートでは学べないことを主体的、対話的に学び、興味関心を深めていました。今回の学習をステップに、是非、これからも滋賀の文化遺産、自然遺産に親しむとともに、その良さを発信する力もつけていってほしいものです。